バルブのさらなる需要に応える

新プロジェクトの展開

発電インフラのキーパーツとなる高温高圧バルブを脈々と作り続けてきたOKANO。1 世紀にわたるニッチなモノづくりの歴史は、国内の重工メーカーや電力会社との間で変化し続ける技術水準に応えながら長い月日をかけた信頼関係によって築いてきた。

そんなOKANO が、新たな使命を果たそうと動き出している。刻々と変化し続ける技術変革の流れに対し、どう立ち向かおうとしているのか。足元での動きと今後の野望を示していく。

1.顧客のニーズに応えながら築いた

圧倒的なシェア

発電用バルブ一筋で1世紀を渡り歩いてきたOKANO。その歴史は、日本の発電インフラの普及に沿うようにして辿ってきた。

岡野満が北九州・門司の地で岡野商会を創業した1926年。大正から昭和に移り変わるこの時期は、都市部を中心に電力需要が急激に増え、発電インフラの普及が急務だった。

そうした情勢を追いながら、1932年には火力発電用高温高圧バルブの国産化に成功。発電インフラのキーパーツに特化したニッチなモノづくりの系譜は、この時から運命づけられたものとなっていく。

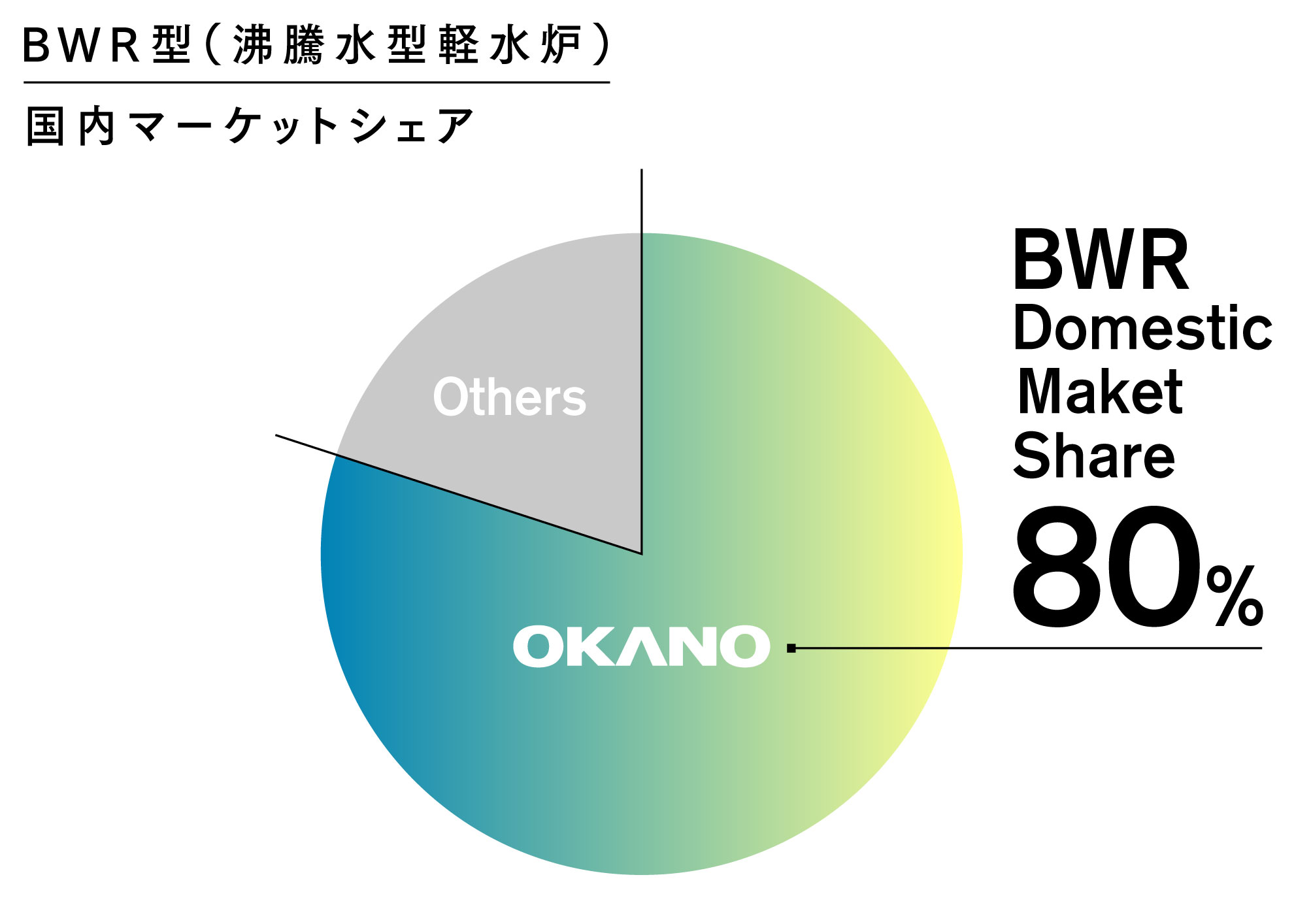

第二次世界大戦の混沌とした時代を経て、高度経済成長期に差しかかると新たに原子力発電が登場し、OKANOの技術もその流れに符合した。今では日本国内の原子力発電所のうちBWR(沸騰水型軽水炉)型でのシェアは約80%を誇り、日本の発電インフラを支えていると言っても過言ではない。

そうした系譜で欠かせないのが、国内大手重工メーカーや電力会社の存在だ。発電所に合わせた仕様や時代の変化とともに高まる技術水準など、時には難題とも思えるオーダーにたゆまず応え続けることで信用を勝ち得てきた。ニッチなモノづくりでの圧倒的なシェアは、発電インフラを通じて二人三脚で歩み続けてきた歴史でもある。

2.将来需要にいち早く応えるべく

立ち上げたプロジェクト

そんなOKANO が、新たな一手を打ち始めた。中核の1 つとなるのが、「ゼロエミッションプロジェクト(PJ)」だ。主戦場とする原子力発電や火力発電の分野以外に、船舶関連のエンジンメーカー、水素装置メーカーなどを新たなターゲットにバルブの新たな需要の掘り起こしに乗り出した。

新たなアクションには実は大きな狙いがある。それは、OKANOが手がけるバルブが社会で活躍するフィールドを広げることだ。新規のターゲットへのアプローチを広げることで、既存取引先からこれまでにないオーダーが求められた時にも容易に応えられる実績を先取りで得る意味も持つ。

実際、発電分野では水素やアンモニアとの混焼による需要が、中長期的に伸びることが見込まれる。足元でも主要取引先である重工メーカーや電力会社からの引き合いや受注が増えるなど、新たなオーダーに幅広く応えられる体制は着実に築かれている。

3.キーパーソンが語る

プロジェクトへの想い

そんなPJ を担うキーパーソンが、プロジェクトマネージャーの多田雅範だ。入社以来営業畑を歩み続けてきた多田は、立ち上げ前から「今後を見越して新たなフィールドへアプローチする挑戦は通らなければならない道だ」と考えてきた。

自分の思いを体現できる場の到来を虎視眈々と狙っていた多田。PJ の展開は、自身にとってもまさに絶好のタイミングだった。市場のリサーチから始まった地道な取り組みを経て訪れたチャンスに対し、即座に動くことは必然的だった。正確性や精度といった安全性はおろそかにしないことは自明だが、受注を得るためのアクションに変化が加わった。

実際、工業用アンモニアや核融合炉関連の技術系ベンチャーへ納入する実績も生まれている。こうした実績を積み重ねることは、OKANO が大事にしてきた重工メーカーや電力会社による新たなオーダーに応える技術的な素地としても重要な意味を持つ。

4.キーパーツを届け続けるために

課したタイムリミット

エネルギー分野では今後、次世代革新炉の実用化やCCUS(二酸化炭素の回収・貯留)技術の確立、水素・窒素などの産業ガスの需要拡大など、長期的に見て多方面で新たな需要創出が見込まれる。重工メーカーや電力会社から求められる新たなニーズ・オーダーに応えるには、需要期が訪れる前段階からの実績の積み重ねが欠かせない。

気体や流体を制御するキーパーツを通じて安全性を担保してきたOKANOにとって、時代を先取りしながらニーズに応える姿勢はこれまで歩んだ歴史と同じ系譜を辿ることになる。ただ、日進月歩の技術革新が進む時代にあって時間の猶予は限られている。

多田自身も、PJを完全に軌道に乗せて安定化させるまでのリミットは「5年しかない」と危機感を口にする。すぐそこに迫る未来が近づきつつある中、社会的な使命を帯びながら新たな技術の確立と実績を追い求め続ける道は今後も果てなく続くであろう。